こんにちは。ドコモ6Gテック部の田村です。 先日開催された情報通信マネジメントワークショップにてDigital Twinに関する発表しました。今回はその内容について紹介します。

情報通信マネジメントワークショップとは

情報通信マネジメントワークショップは電子情報通信学会 情報通信マネジメント研究専門委員会 (ICM研究専門委員会) が主催するワークショップです。 (2025年情報通信マネジメントワークショップのご案内)

本年は2025年3月13日(木)13:10~17:30に沖縄県石垣市の石垣市民会館で開催されました。 テーマは、「ネットワーク分野におけるデジタルツイン技術の革新と未来の展望」です。 会場には60名以上の方がいらっしゃいました。

参加目的

ドコモで取り組んでいる6G時代に向けたDigital Twinの検討内容について広く知っていただきたく、また、Digital Twinの検討を行っている方々との情報交換もできればと考え、参加しました。

発表内容

発表では、まずDigital Twinの基本概念について説明しました。

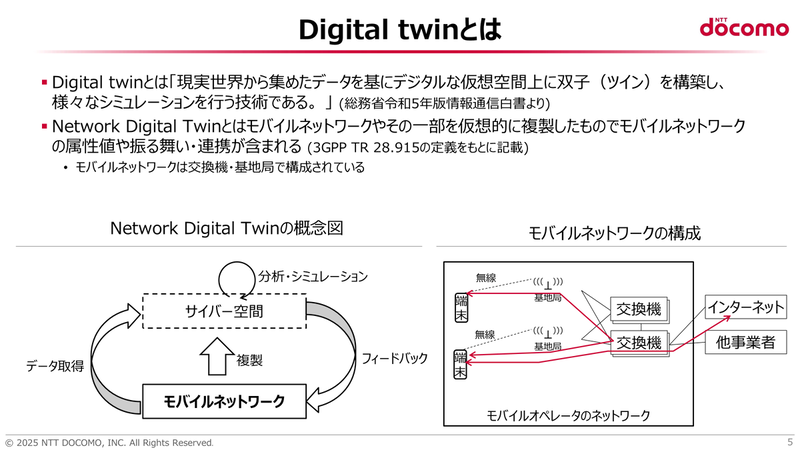

Digital Twinとは「現実世界から集めたデータを基にデジタルな仮想空間上に双子(ツイン)を構築し、さまざまなシミュレーションを行う技術である。 」 (総務省令和5年版情報通信白書より) とされています。 また、それをネットワークに適用したものをNetwork Digital Twinと呼びます。

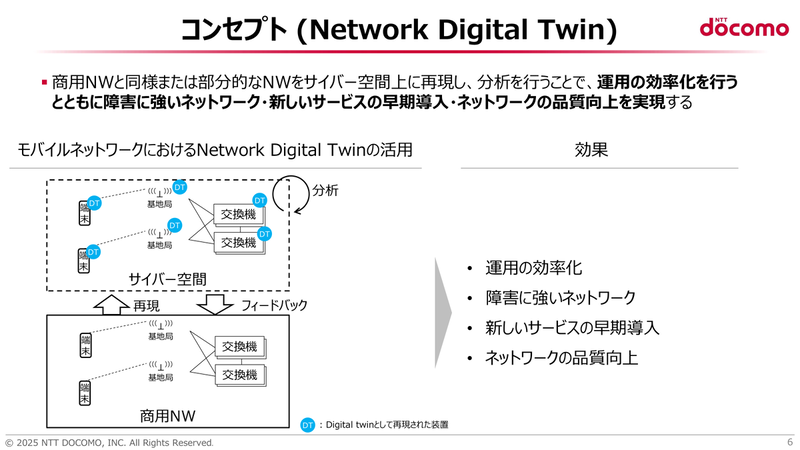

私たちのチームでは、モバイルネットワークにおけるNetwork Digital Twinの検討を行っています。 モバイルネットワークは実際にはとても複雑な構成ですが、簡略化してご説明すると、スマートフォンなどの端末から基地局を介し複数のコアネットワークのシステム (交換機) が連携して動作することによってインターネットやほかのユーザーとの通信を行っているという構成になっています。

このような仕組みをサイバー空間上に再現して分析・シミュレーションをしようという取組みを行っています。

- 運用の効率化

- 障害に強いネットワーク

- 新しいサービスの早期導入

- ネットワークの品質向上

まずは、「障害の対応策の検証」です。 このユースケースではNetwork Digital Twinの装置に障害を発生させた上で、対応策を試します。これにより最適な対応策を見つけることができるようになり、障害へ事前に対処できることをめざしています。

もう一つのユースケースとしては、「故障の事前検知」です。 このユースケースではNetwork Digital Twin上の装置にて、故障の予測を行い、故障の事前検知を行うことをめざしています。これにより故障への事前対処が可能となりユーザーへの影響を減らすことをめざしています。

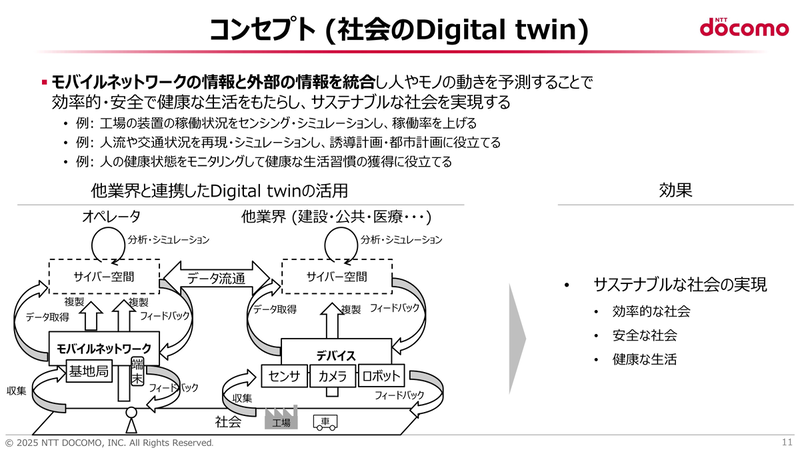

また、「社会のDigital Twin」というコンセプトも検討しています。 このユースケースでは、モバイルネットワークの情報と外部の情報を統合し人やモノの動きを予測することで効率的・安全で健康な生活をもたらし、サステナブルな社会を実現できないか検討しています。 この社会のDigital Twinの例として以下のユースケースがあげられます。

- 工場の装置の稼働状況をセンシング・シミュレーションし、稼働率を上げる

- 人流や交通状況を再現・シミュレーションし、誘導計画・都市計画に役立てる

- 人の健康状態をモニタリングして健康な生活習慣の獲得に役立てる

今回の発表では、これらのDigital Twinを実現するうえで必要となるアーキテクチャや作成方法についてもお話ししました。

参加者の反応

発表後には75分の合同質疑がありました。

この合同質疑は、ワークショップのほかの講演者と一緒に会場からの質問に答えるという形式で実施されました。

Network Digital Twin実現のために求められる技術や、Digital Twinを導入していく上での最初のステップ、AIとの関係性などについてご質問をいただき、私を含め各社の講演者から見解を述べました。

感想

今回はじめて合同質疑に参加しました。当初緊張でうまく話せるか不安だったのですが、会場で話しやすい雰囲気を作っていただけておりましたので普段検討している内容を多少言葉足らずではあったかもしれませんが会場のみなさまにお伝えできたかと思います。 この合同質疑の議論から、同じネットワークを運営するオペレーターでもドコモと各オペレーターやベンダで同じ方向を向いている部分、注力の方向性が違う部分などについて学ぶことができました。 また、Network Digital Twinを実現していくうえで無線アクセスネットワーク (RAN) やコアネットワーク、Cloudからの情報なども含めて実際のネットワークから横断的なデータ収集を行い、その情報を組み合わせること、また、取得するためのインターフェースのオープン化の重要性について改めて認識しました。

今後の展望

今回の議論内容を参考にし、私たちのチームでは、Digital Twinの実現にむけて、今後も実現方法の検討を進め、標準化などに提案していきたいと考えております。

謝辞

今回のワークショップに参加し貴重な発表の機会をいただけたこと、2025年情報通信マネジメントワークショップの関係者のみなさまに心より感謝申し上げます。