6G無線標準化のラポータに任命されました

こんにちは!NTTドコモ 6Gテック部 無線標準化担当の熊谷です!

2025年6月、プラハで開催された3GPP RAN全体会合(RAN#108)にて、「6G無線に関する技術検討」が正式に承認されました。これは、次世代ネットワークを構成する無線基盤技術を形づくるための国際的な取組みのスタート地点であり、業界としても大きな節目となる出来事でした。 そのなかで私自身、光栄にもこの技術検討のPrimary Rapporteur(主査)に任命されることになりました。ドコモが脈々と繋いできた役割を継承していくことに、大きな誇りと責任を感じています。

今回は、これから本格化する6G無線標準化の展望と、ラポータの役割、2025年6月のプラハ会合の体験談などをお伝えします。3GPP標準化会合が「何か」や「どんなことをするか」はこちらの記事などをご参考いただければ幸いです。

6G無線標準化の展望

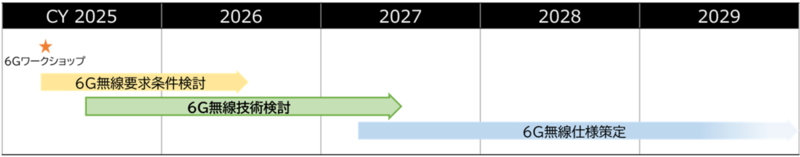

3GPPにおける6G無線標準化のスケジュールについては、その大枠が下図のとおり決まっています。2025年3月に、3GPPに参加する各社から6G標準化の方向性を意見交換する「6Gワークショップ」が開催されたのを皮切りに、6G無線で求められる要求条件の検討が開始され、今まさに6G標準化が本格化している最中と言えます。本記事の冒頭でもご紹介した、「6G無線に関する技術検討」は2025年6月の承認を経て、2027年6月までの期間に実施される予定です。実際の6G無線仕様の策定は、十分な技術検討を行った後、2027年3月から議論を開始して2029年内の策定完了を予定しています(これらのスケジュールが一部被っていることに気づかれたかと思いますが、3GPP内での細かなお作法なので本記事では説明を割愛します)。

さて、「6G無線に関する技術検討」の承認は、Study Item Description (SID)と呼ばれる文書を承認することを指します(SIDのリンクはこちら)。SIDには、その技術検討を行うモチベーションや検討対象などが記載されています。ここから見えてきたことを、ドコモの考えも含めていくつかご紹介したいと思います。

6G無線標準化の重要性

「6Gとして新しい無線技術を作るのではなく、5Gを拡張していくだけではダメなの?」という疑問を聞く機会が度々あります。実際5Gも初期仕様策定後、現在に至るまで機能拡張を続けて特性改善や新ユースケースのサポートなどを実現してきています。しかし、5G無線技術の基盤となる部分を変更することは様々な側面で課題があるため(今使用されている5G端末が基地局に接続できなくなるなど)、5Gの拡張には限界がありました。したがって、6Gとして新しく無線技術を作り直すことで、大きな技術革新が見込めるのです。特に注目されている方向性として、①更なるお客様体感向上を目指した特性改善、②効率的なネットワーク運用・展開のサポート、③新たなお客様体験を目指した新価値創造、などが挙げられます。

6G無線の注目技術

上記3つの方向性を実現する注目技術として、①AIの活用、②基地局・端末双方での省電力化、③無線センシング、等が挙げられます。具体的な技術検討はこれから開始されますが、例えば、①AI活用によって無線品質を高精度に予測することができるようになり、特性を改善することができると言われています。また、②基地局・端末双方での省電力化によって、トラフィック需要に応じたネットワーク運用が可能になり、SDGsへの貢献が期待されています。さらに、③無線センシングは新たな電波の活用方法として期待されており、人や物体、周辺環境をセンシングして、Digital Twin上で再現することで新ユースケースへの活用が期待されています。もちろんここに挙げた技術に留まらず、今後各社から魅力的な技術が標準化提案される見通しです。

ラポータの役割

国際標準の世界では、ラポータというのは「企画立案から議論の推進、参加企業各社の意見調整までを担う責任者」のような役割です。 今回の「6G無線に関する技術検討」では、技術的な議論をリードしながら、業界の多様なメンバーと協力して全体の方向性やフレームワーク、必要な無線機能などを詰めていきます。単に技術に強いだけではなく、異なる意見や文化を受け入れてまとめていく「包容力」や、困難な状況を打開する「突破力」も問われるポジションだと思っています。また、2025年6月から2027年6月までの2年間という長丁場を走り切る「体力」も重要になってきます。

プラハ会合の体験談

さて、そんなラポータの最初の仕事は上述のSIDを承認させることでした。プラハ会合の初日、議長からの指名を受けて、議長が用意したSIDのドラフト版を全社が合意できる内容に更新するタスクを受け取りました。進行役として、会合の休憩時間や会合後の時間を使ってオフライン議論を進めましたが、6Gの注目度の高さから、非常に多くのバックグラウンドの異なる企業が議論に参加し、SIDの1行1文でコンセンサスを得ることに苦労したことを今でも鮮明に覚えています。

それでも各社の懸念点を丁寧に解決するよう取り組んだ結果、無事に会合終了までにSIDを承認させることができました。結果として、承認されたSIDには計111社がサポート企業として名前を連ねることになりました。また、SID承認が宣言された後には、議長をはじめ多くの参加者から労いの言葉をいただくことができ、私自身非常に達成感を得られた瞬間となりました。

また、このタスクを成功させることができたのは、言うまでもなく私個人の力ではありません。ドコモには多くの標準化エキスパートが存在し、会合中もタイムリーに技術的なサポートをしてくれました。こちらの記事のMallaさんと、現地で同期して2つのSID承認に向けた連携ができたことも大きかったです。部署や国を跨いだ連携ができるのも標準化業務の醍醐味の1つだと思います。

まとめ

ラポータとしての仕事はまだ始まったばかりで、2027年6月の検討完了まで長い道のりになります。6G実現には多くの技術課題があり、これから多くの方々と議論して、よりよい6Gを共に創り上げていくことに期待を膨らませています。今後も進捗に合わせ、標準化動向などをご紹介できればと思います。

最後に、この記事を読んでくださったあなたが標準化業務に興味を持ち、共に6Gを創り上げていくことができればこれ以上幸せなことはありません。ぜひ近い将来、会合の場でお会いしましょう!