はじめに

こんにちは!6Gテック部で、モバイル通信の標準化を担当している松村です。 この度、ドコモに対し、「内閣総理大臣感謝状」が贈呈されました。これは、知的財産に関しての大変栄誉ある賞です。

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250411_c1.pdf

この受賞には、ドコモの標準化活動が、深くかかわっています。 この機会に、ドコモの標準化担当者からの目線で、ドコモの標準化の仕事と、知的財産への取組みについて紹介します。

モバイル通信の標準化とは

みなさんが使っているモバイル通信機器、たとえば4Gや5Gのスマートフォンやタブレットなどは、海外に持って行っても、現地の通信事業者のネットワークと接続することができます。 これは、現在のモバイル通信の規格が世界で統一されているからです。統一された規格を使って、世界中の基地局装置や携帯端末が作られているので、いずれのメーカーが作った携帯端末でも、世界中のどの通信事業者のネットワークとも接続することができます。 通信の規格を統一する作業のことを、「標準化」と言います。

標準化の仕事

私は、モバイル通信の標準化を行っている3GPP(3rd Generation Partnership Project)という標準化団体の会合に、ドコモの代表者の一人として参加しています。

私の参加する3GPPのワーキンググループは、年に6回程度の会合があります。近年のモバイル通信は、スマートフォンやタブレットだけでなく、IoT機器、自動車、衛星など、幅広い業界での活用が期待されています。世界中の幅広い業界のモバイル通信技術者たちと議論しながら、将来のモバイル通信の標準規格を策定しています。

3GPPの規格は、およそ2年おきに新機能が追加され、公開(リリース)されます。まず、各リリースがはじまる前に、そのリリースでどのような目的で何の機能を追加するか(議論のスコープ)を議論する会合があり、各社の代表者同士が話し合い、議論のスコープを決定します。議論のスコープが決まったあとは、年に6回程度の会合を行い、標準規格を策定していきます。

ドコモにおける、標準化の仕事を紹介します。標準化の業務は、主に、下記のように分類されます。

技術検討業務:課題分析、解決策検討、シミュレーション評価、寄書作成、他社寄書分析

会合対応業務:会合参加(交渉対応)

主に技術検討業務を行う担当者と、主に会合対応業務を行う担当者とが、連携しながら、チーム一丸となって技術検討や会合対応を行っています。

課題分析、解決策検討、シミュレーション評価

議論のスコープに沿って、各技術の課題を分析し、解決策を検討します。社内で議論しながら、さらに検討を深め、よりよい提案を作っていきます。計算機シミュレーションにより、候補となる解決策の効果を検証し、最もよい解決策を特定することもあります。

寄書作成

標準化会合の1週間ほど前に、提案書(寄書)の締め切りがあり、締め切りまでに、寄書を作成します。寄書を作成する際は、主張点を明確にし、パッと読んだだけで、主張点が伝わるように工夫して作成します。図や表を用いることも、伝わりやすさの観点で効果的です。主張点の根拠として、提案の必要性や効果を示す計算機シミュレーション結果を入力することもあります。どのようなシミュレーション結果を見せれば相手を説得できるかを考えながら、シミュレーション結果をまとめます。

他社寄書分析

標準化会合の前の週は、各社が入力した膨大な寄書(私の参加する会合では、1回あたり約1000の寄書が入力されます)を、チーム内で分担して読み、それぞれの主張点を分析します。その上で、各主張点に対しての対応方針(賛成、反対、中立)を社内ですり合わせた上で、会合に参加します。

会合対応

標準化の会合は、月曜から金曜まで5日間かけて1回の会合が行われます。3GPPの意思決定においては、コンセンサスベースと言い、反対意見が出なくなるまで議論をしつくして、全会一致で合意する方式を採用しています。スクリーンに表示された提案に対し、意見がある人は手を上げ、発言の機会を待ちます。発言の機会が与えられたら、提案に対しての意見(賛成、反対、修正提案など)を言います。各社の代表者は、「よりよい標準規格を作りたい」という強い思いをもって参加しているため、簡単には折れず、長時間の議論が行われることも珍しくありません。ただ、最後には議論が収束し、全社が納得する提案が採用されます。

オンラインセッション

選挙で選ばれた議長が司会をする公式の会議をオンラインセッションと呼びます、オンラインセッションでは、議論点に対して、反対意見がなくなるまで提案を議論し、全社が納得した提案が会議の合意事項になります。合意事項に沿って標準規格が作られるので、合意事項の内容は重要です。合意される最後の瞬間まで、各社の代表者たちは、提案に対して疑問点や懸念点を投げかけ、きちんと納得できる内容かを確認した上で合意されます。 オンラインセッションでは、議論が白熱すると、部屋の中にある複数のマイクスタンドの周りに、発言を希望する人だかりができることもあります。

オフラインセッション

限られた時間のオンラインセッションのみで議論を収集することは難しいので、オンラインセッションと並行して、別の部屋でオフラインセッションが設定されます。オフラインセッションでは、議長が指名したリーダーが司会をし、より深く、各社提案の利点欠点などを整理していきます。オフラインセッションとオンラインセッションを何度か繰り返しながら、議論を決着させていきます。 反対者がいなくなるまで議論が続くので、セッションの空き時間などを駆使しながら、反対する会社の代表者と直接話し、相手の懸念を聞き、粘り強く説得することもあります。

会合後

会合中は、並行してさまざまな議論が行われるので、1人ですべての技術分野をカバーするのは難しく、チーム内での役割分担が重要になります。会合から帰ると、会合の合意事項をチーム内で共有し、残存課題を整理して、次回の会合に向けた技術検討を行います。

標準化の仕事の魅力

標準化の仕事において、私が最も魅力に感じているのは、世の中に与える影響の大きさです。自分たちが考えた技術を、標準化を通して、自社のお客さまだけでなく、世界中のモバイル通信のお客さまに使ってもらうことができます。そのために、自社の優秀な仲間たちや、他社の代表者たちと切磋琢磨し、自分たちの技術が標準化に採用されるように、日々、努力しています。

技術検討業務では、課題を見つけ、課題を解決する具体的な解決策を検討します。さまざまな角度から課題を分析し、柔軟な発想で解決策を考え、計算機シミュレーションで効果を検証しながら、解決策を改善するのは、面白いものです。チームに参加したばかりの若手担当者が、新しい発想で最もよい解決策を提案し、その提案が標準規格に採用されることもあります。

標準化の会議に行くと、年齢も役職も関係なく、対等に議論が行われます。20代の若手担当者であっても、役員レベルの人であっても、公平かつ対等に議論を行う環境があります。また、英語が上手に話せるかも問題にはなりません。もし英語が苦手であっても、相手に伝えようという強い思いがあれば、何とかなるものです。

標準化の会議の場では、自社の提案に反対する相手を説得しなければいけない機会がよくあります。言葉だけでは伝わらないこともあるので、紙とペンを片手に、直接相手と交渉することが多いです。交渉においては、自分たちの主張を押し付けるのではなく、相手の懸念をしっかりと聞き、それを真摯に解決することが重要です。相手がどこまで妥協できるかを探りながら、またその他大勢の会社の意見も踏まえながら、全社が納得できる解決策を探っていきます。苦労した末に、全社を説得でき、自社提案が標準に採用されると、とても大きなやりがいを感じます。

他社の代表者たちとは、仕事上は、時に利害が対立することもありますが、仕事が終わった後は、一緒に食事に行ったり、お酒を飲んだりして、友人関係を築くことができます。仕事を通して、世界中に友人ができるのも、この仕事の魅力の一つだと思います。

また、標準化会合の場所は、地域をローテーションしながら開催されるので、世界中のいろいろな街に行くことができます。私が参加した、2024年度の標準化会合の開催地は、以下のとおりでした。出張ではじめて知った街を気に入ることもあり、人生の幅が広がると感じます。

| 時期 | 場所 |

|---|---|

| 2月 | ギリシャ・アテネ |

| 4月 | 中国・長沙 |

| 5月 | 日本・福岡 |

| 8月 | オランダ・マーストリヒト |

| 10月 | 中国・合肥 |

| 11月 | アメリカ・オーランド |

標準化と知的財産の関係

3GPPで標準化された規格に沿って、世界中の基地局、ネットワーク装置、および携帯端末が製造されます。 自社の技術を、標準化の規格に入れると、自社技術は世界中の基地局、ネットワーク装置、および携帯端末に実装され、使われることになります。ドコモは標準化を世界中の通信規格を統一するために進めていますが、取得した特許が必須特許として認められるとライセンス収入も得ることができます。このように、規格に採用された技術に関する特許は必須特許と呼ばれ、特許権者は、携帯端末や基地局を製造する会社に対して、公平、合理的、かつ非差別的な条件で一般にライセンスすることになっています。

※1 必須特許:標準規格に準拠した製品を製造する上で特許権者からライセンスを受けなければ特許権の侵害を回避することができない特許

ドコモの知財力強化の取組み

ドコモでは、研究開発の成果を、知的財産で保護する取組みを強化しています。2023年度は、ドコモから1570件特許出願し、そのうち67%が5G/6G/O-RANなどの無線通信に関する内容でした。

ドコモでは、幅広い技術分野の網羅的な研究開発に努めています。5Gや6Gでは、通信の要求条件が多岐にわたり、自社で将来使う技術がどれになるかの見極めがより難しくなってきたためです。そこで、標準化対応の段階では、自社で使う、使わないに限らず、できるだけ幅広い技術分野の最新動向を追従し、それぞれの技術分野の技術検討や、標準化会合の対応を行うようにしています。

標準化の技術検討を行う中で、よい技術が生まれた場合は特許出願を行います。自社の技術を寄書に入力し、標準化会合に提案します。標準化会合で自社提案が採用されると、標準規格に自社提案の技術が含まれ、世界中の基地局、ネットワーク装置、および携帯端末に実装されていきます。 標準規格が固まったあとは、自社特許と標準化の規格を対比し、必須特許に該当するかを確認します。もし、必須特許に該当する場合、基地局メーカーや携帯端末メーカーなどに、その特許のライセンスを進めています。

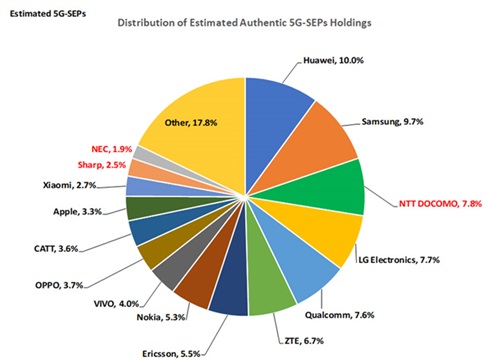

2024年度の調査では、ドコモの5G必須特許の保有シェアは世界で第3位、世界の通信事業者の中では首位と分析されました。

これらの標準化活動や、知的財産への取組みの結果、ドコモは「内閣総理大臣感謝状」を贈呈されました。

ドコモの標準化チームの育成体制

ドコモの標準化チームの育成体制について紹介します。ドコモでは、長年標準化に取り組んできたため、標準化業務の育成体制も充実しています。

私の所属するチームでは、新しく参加する社員に対し、標準化の基礎を教えるカリキュラムがあります。講義や質疑応答だけではなく、実際に標準規格を読んでもらいながら、標準規格を学んでもらいます。カリキュラム終了後は、各自が標準規格を読んで、中身を理解できるようになることを目標にしています。その後、各技術分野のチームに分かれ、経験豊富な指導者の元、標準化の各業務をOJT形式で学びながら、経験を積んでもらいます。

おわりに

今回は、ドコモの標準化の仕事と、知的財産に関する取組みについて紹介しました。この度、いただいた「内閣総理大臣感謝状」を励みとして、次世代の6Gにおいても、ドコモの無線通信の標準化をリードしていきたいと思います。