こんにちは!6Gテック部の久米です。NTT R&D FORUM 2024に出展した、6Gに向けた取組みに関する技術の内容をご紹介します。

1. 展示概要

展示会の概要

NTT R&D Forum 2024(以下フォーラム)は、2024年11月25日~29日にかけてNTT武蔵野研究センターで開催されました。

今年のフォーラムのテーマは「INTEGRAL」で、IOWNがさまざまな分野に適用され積み上がっていくこと(積分)、IOWNが地球と人類にとって「不可欠」になっていくということ(不可欠)の2つの意味を持たせたテーマとなっていました。 技術展示では、エリアが「研究」「開発」「ビジネス」の3つに分けられており、合計122の展示が行われました。また、来場者も1万9261名と大盛況でした!

私たちの参加目的

6Gに向けた最新の取組みを6Gを推進する意義とともに広く知ってもらいたい思いで出展しました。

ドコモからは16件出展いたしました。また、NTTと一緒に取組んでいる技術も含めると多くの技術にドコモがかかわっていることを実感しました。

2. 5GE & 6G ブース紹介

こちらの記事で紹介しているとおり、ドコモは6Gを推進する意義を掲げています。 今回のフォーラムでは、研究エリアの「ネットワーク」カテゴリで5G Evolution (5GE) & 6G 通信技術開拓に向けた取組みと題して、6Gを推進する意義のうちの「Network for AI」 、「Efficiency」、「Customer Experience」の3つに関する取組みを展示しました。 以下に展示内容を簡単にご紹介します。

Network for AI

2030年代にはAIや機械、ロボットが社会の基盤となることを見据え、ドコモは将来のネットワークのあるべき姿を検討し、その提供をめざしています。 そこで、新たなプロジェクト「6G Harmonized Intelligence」を立ち上げ、2030年代の社会では「人とAI/ロボットの関係はどのようになっているのか」などのテーマで、それぞれの分野の有識者の方々と議論を進めています。

詳しくはこちらの記事と一緒に↓こちらの動画をご覧いただければと思います。

展示会ではこの動画の予告編を上映し、来場者の多くに興味を持っていただきました。

Efficiency

AI-AI (AI-native Air Interface)

Efficiencyの検討領域として、AI適用による最適化があります。今回はその取組みの一つであるAI-AIの展示を行いました。

これはAI技術の活用によりさまざまな電波伝搬環境に合わせて送受信処理の最適化を行う技術です。

こちらのAI-AIの技術について、報道発表を実施しているので詳しくは「こちら」でご確認ください。

Customer Experience

Customer Experienceについては、サブテラヘルツに関する技術とデジタルツインに関する技術を展示しました。

サブテラヘルツ伝送

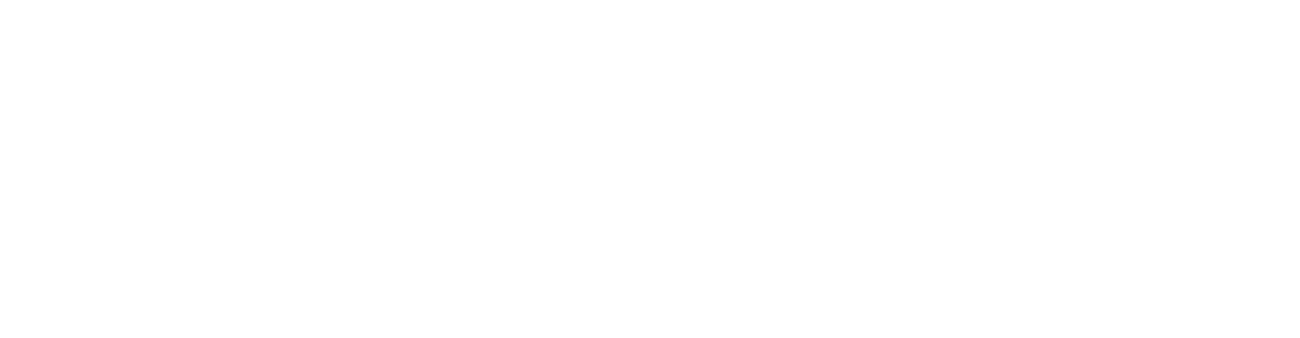

今回、サブテラヘルツ帯(100GHz~300GHzの周波数帯)で100Gbpsを超える伝送に成功した技術を展示しました*1。

サブテラヘルツ帯は、5Gで使用されているミリ波帯(28GHz帯など)に比べ非常に高い周波数帯であるため、無線デバイスの開発から行う必要があります。

しかし、無線デバイスの要求性能の明確化や要求性能をサブテラヘルツ帯で達成するための新規デバイス開発など多岐にわたる課題があります。

ドコモでは、無線デバイスの構成・要求条件の明確化と、広帯域な信号伝送装置の検討を行いました。

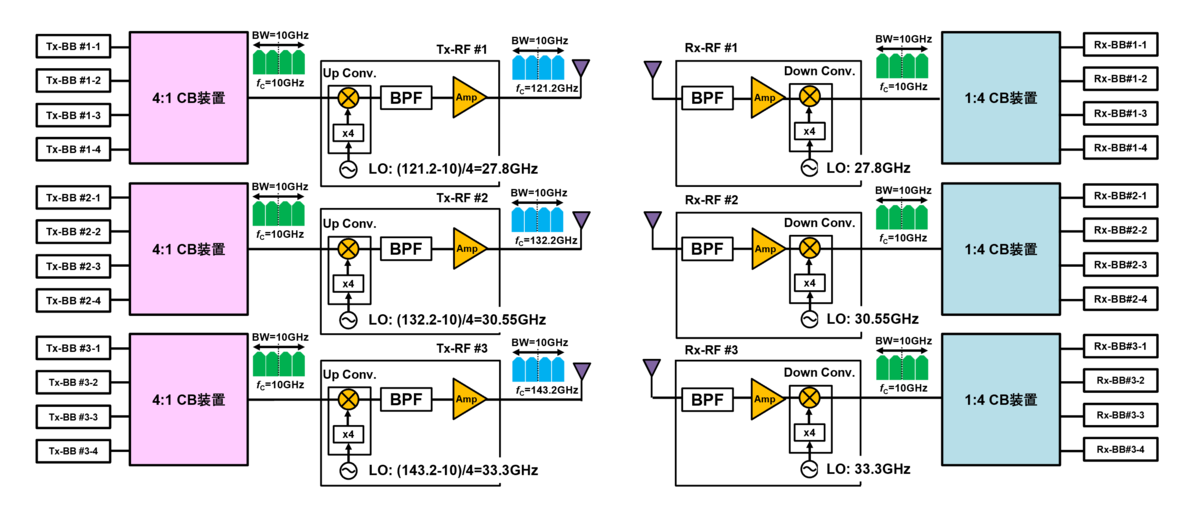

複数の狭帯域信号を周波数軸上に多重するチャネルボンディング装置を開発し、見通し内の伝送距離100mにおいて100Gbpsの超高速伝送を実証しました。

これは、現在の5Gの技術規格上最大値の4.9Gbpsに対して約20倍の高速化になり、多くのお客さまに驚きをもって受け止めていただきました。

こちらの技術も報道発表を実施しているので、このサブテラヘルツ帯の取組みについて、詳しくは「こちら」でご確認ください。

デジタルトライアル

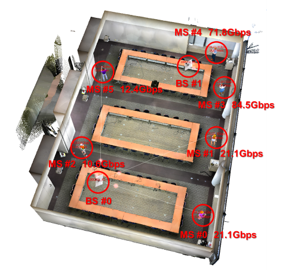

デジタルトライアルは、実在する都市をデジタルツイン技術を用いて仮想空間上に再現し、仮想空間上で通信速度などの評価を行い、最適な通信品質をめざし取組みを進めるものです。

こちらの技術も報道発表を実施しているので、デジタルトライアルについて、詳しくは「こちら」でご確認ください。

3. 産業利用ブース紹介

産業現場における5G導入サポ―トと題して、高精度な5Gのエリアやシステム性能評価により産業現場への5Gの導入を推進する技術も紹介しました。

点群データを用いたエリア評価技術

5Gや6Gの基地局を設置し産業現場で活用するためには、想定する通信環境におけるシステム性能を事前に把握できないと導入が難しいという課題があります。

ドコモは点群データの取得からシミュレータによる性能評価まで実施し可視化することで、お客さまへ想定する通信環境の期待値をお伝えし、5Gの導入をサポートします。

ドコモの持つ伝搬計算に必要な多くのノウハウにより、5Gや6G通信におけるユーザー数などさまざまな条件を設定して評価することが可能で、視覚的に結果を表示できるため、さまざまなケースでの導入の検討が容易になります。

高速にエリア評価が可能なカラーイメージ法

所望する品質を満たす通信エリアを柔軟かつ効率的に構築するには、受信店での電波強度を短時間で正確に推定することが重要です。しかし、従来のレイトレース法は、計算時間と精度に課題がありました。

カラーイメージ法は、送信点と受信点の双方から見た2枚カラーイメージの色情報を使うことで電波経路の把握や受信強度の計算を高速に処理することができ、従来法より、数十倍~数千倍で高速計算を行え、推定精度も同等以上を達成しました。

このカラーイメージ法は、短時間かつ高精度でエリアの受信強度を推定できるだけでなく、受信強度を可視化するツールとしても活用できます。

4. HAPSブース紹介

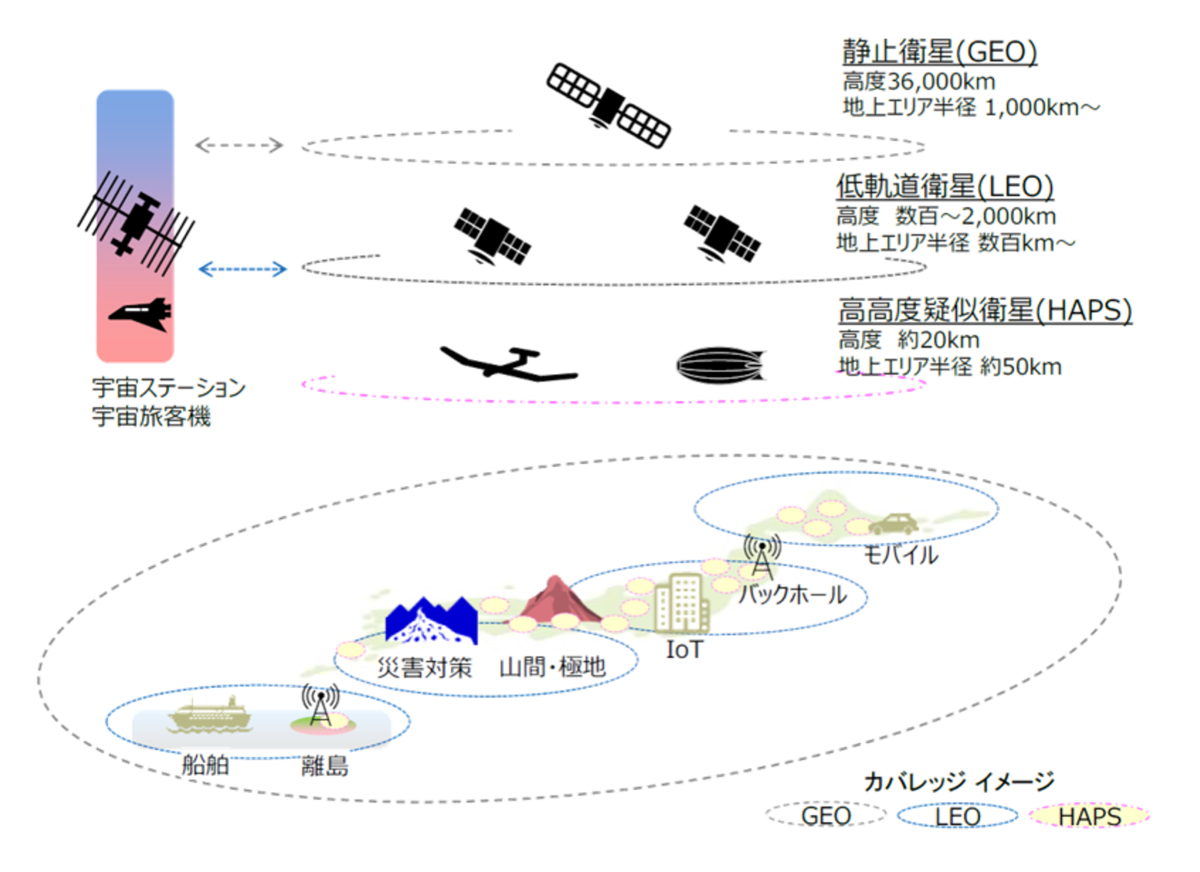

ドコモは、GEO/LEO/HAPSを用いた非地上ネットワーク(NTN)によって、空・海・宇宙への超カバレッジ拡張の実現をめざしています。

特にHAPSは、高度約20kmの成層圏でほぼ一定の場所を滞空することができ、地上の半径約50~100kmのエリアをカバーすることができます。「HAPS」とは?ともっと興味を持たれた方はこちらのdocomo EVERYDAYの記事で紹介されているのでぜひご覧ください。

成層圏を飛行するHAPSにより、従来の地上ネットワークではカバーできなかった山間部や海上にサービスエリアを形成でき、かつエリア半径はLEO/GEOに劣りますが、低遅延、高スループットが期待でき、スマホとダイレクトに通信できるようになります。 ネットワーク構築の時間や場所の制約が軽減されるため、たとえば被災地での通信基盤提供や広域エリアのカバー、農地や森林といった広大な地域でのIoT活用の支援、ドローンや船舶への通信インフラのサポートなどのさまざまなユースケースに有効で、さらなる人・ものの活動環境の拡大と新規産業の創出に貢献することが期待されています。

5. まとめ

今回のフォーラムへの出展は、私たちの取組みを多くの方に知っていただく絶好の機会となりました。 今後もさまざまなイベントへの参加を予定しているのでぜひドコモの取組みを知っていただければと思います。

*1:本内容には、総務省からの委託を受けて実施した「電波資源拡大のための研究開発(JPJ000254)」の成果の一 部が含まれています。