はじめに

NTTドコモ データプラットフォーム部(以下DP部)23新卒の江口公基です。 普段はドコモが保有する顧客基盤データ(以下ドコモデータ)による価値創出のためのパートナー企業向けデータプロダクトの企画/開発を行っております。私は特にドコモデータの中でも位置情報データを用いたまちづくり分野(防災,観光,交通など)の価値創出にバックグラウンドと強い興味関心を持っています。本稿ではその中でも、今年2024年の元日に起きた令和6年能登半島地震において、後方支援にまわり位置情報データにより価値を見出し、最終的には石川県庁へ復旧・復興の基礎情報となるデータ提供を行った取り組みを簡単に紹介させて頂きます。

まず、このたびの令和6年能登半島地震により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げるともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

能登半島地震の発災後、NTTドコモではネットワークの復旧活動はもちろん、お客さま支援として避難所に対してNW機器提供などの複数の支援を行っておりました。*1 さらに従来からの基本的な支援に加え、それぞれの部署で何か被災地のためにできることはないかと全社的に思案・議論がなされていました。私が所属するDP部ではこのような被災地支援の活動に対して、ドコモデータの利活用により何か役立てられることはないかというところから今回の取り組みがスタートします。

自分語りで恐縮ですが学生時代、防災×ICTをテーマとする研究室で防災情報学の研究を行っていた私は、発災後に被災地に対して何も役に立つことができないことのやるせなさを感じていました。その矢先、位置情報データによる後方支援がなにかできないか検討しているとの話が参り込んできたため、すぐ名乗りをあげ以下のことに取り組みました。

やったこと

ちょっとしたデータの可視化:カタログダッシュボードの作成

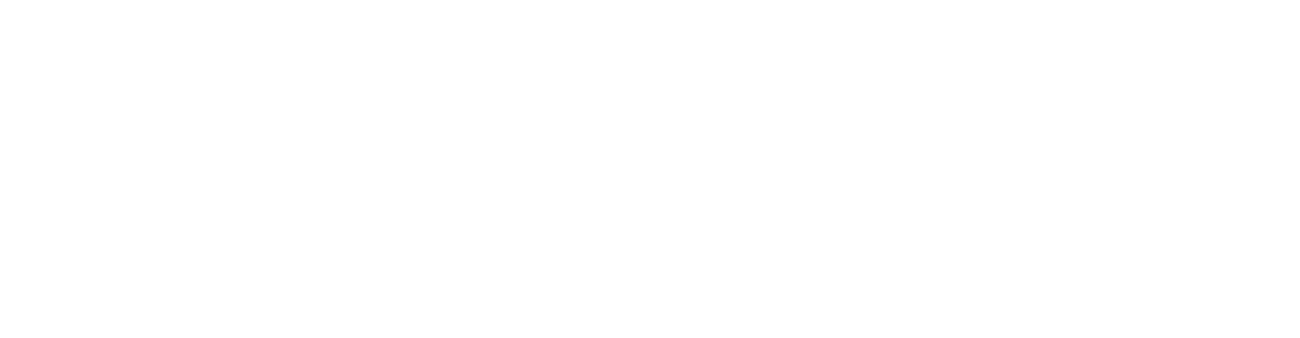

まずは、弊社内であっても普段位置情報データを用いない方々はそもそもドコモが保有する位置情報データがどのようなもので、どの程度のケイパビリティがあるのかということをよく知らない方が大半なので、できることとそれによる価値を端的に示す必要がありました。今回は、docomo Sense*2というサービスの中の位置情報分析基盤を利用し、位置情報利用の許諾を頂いているお客様のデータを用い、携帯電話基地局から得られるデータを基に、個人を特定できない形で特定のエリア内の人口を推定可能を可能にしました。それにより、避難所にどのような人が、どの程度避難しているのかといった、最もプリミティブで最もエフェクティブなカタログダッシュボード*3を作成し、名乗りをあげた翌週には全社員が閲覧できる状態にしました。大々的な周知はしていないものの時事的話題性と地図という解釈性の高い可視化方法を用いたこともあってか口伝てに存在が広まり、結果的に月間閲覧UU数は100を超えました。しかも、閲覧者はハイレイヤーばかりということもあり、カタログダッシュボードを起点に「何かドコモとしてデータでできることはないのか」とDP部以外の方にも考えてもらえる起爆剤となりました。

カタログダッシュボードを使ったディスカッション

社内的な注目度が上がってきた時点から、位置情報データを使って価値を出せそうな避難所支援をやっていたチームの方々をはじめとする社内組織とディスカッションを重ねてダッシュボードをより実用的なものへとカスタマイズを行いました。萌芽的な取り組みだったため、目立った成果は得られませんでしたが、今後のドコモアセットの活用という文脈においては位置情報が持つ可能性を感じてもらえるような未来の布石にはなったかなと考えています。

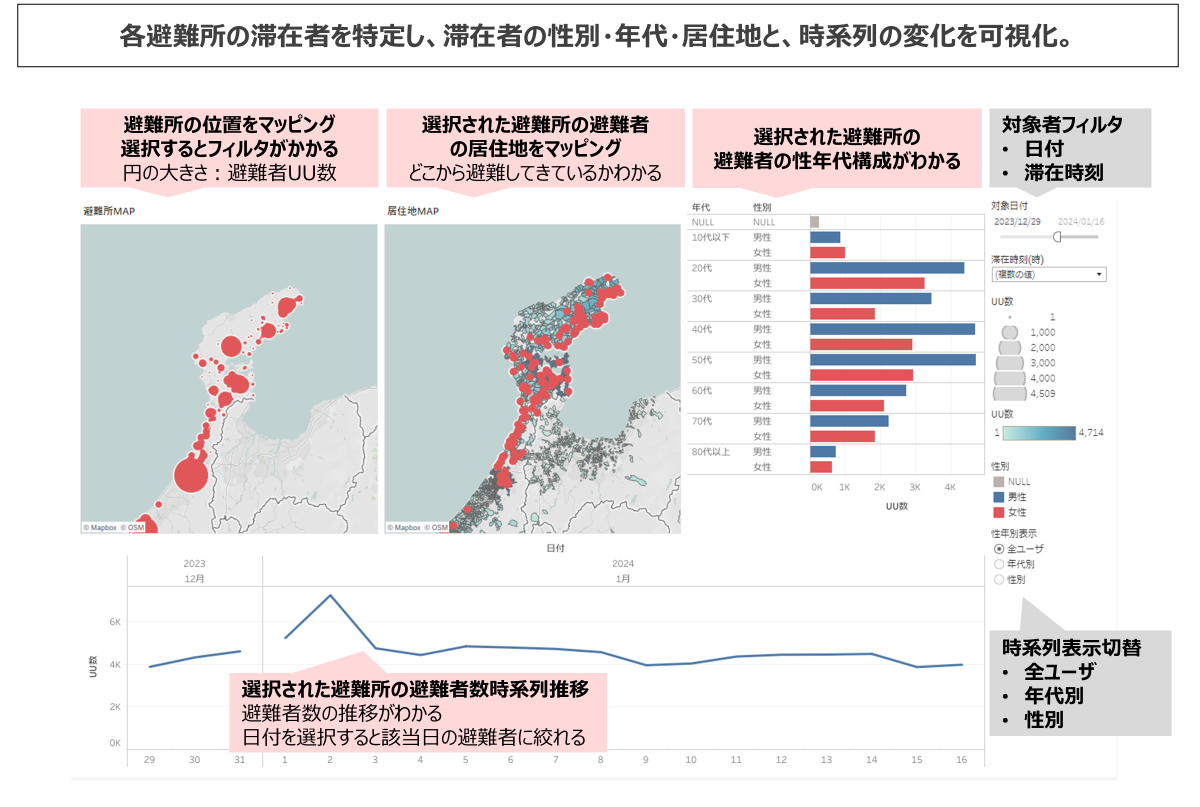

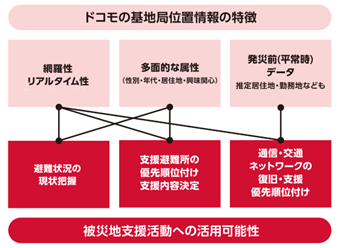

それと並行し、NTTコム北陸支社において石川県庁の直接支援をして頂いているチームともやり取りさせていただき、PUSH型の提案で石川県庁とカタログダッシュボードをドアノックツールとしてディスカッションを行いました。その議論の中で、避難所の避難者人数はすでに把握しているため直接的には役立つことはないが、このデータがあれば今困っている自宅避難者、自宅外避難者などの動態がわかるのではないかとアイデアを頂くことができました。特に、発災直後は、国などの上位機関から要請があり被害状況を報告する業務が発生し、自宅避難者はそれぞれの市区町村の自治体が1件1件確認していくほか把握する術がない、さらに、より長期視点での人口の流出を防ぐための復旧・復興の参考情報としても活用いただけるとのことで、それらのペインに位置情報データで得られる情報や示唆が有効に作用する確信が持てました。

ちょっぴり世の役にたった:自宅内外避難者の推計

課題の設定が終わったところで、データの加工を開始します。本稿では、取組みの紹介とそれで得られた知見の紹介がメインなので詳細な推定アルゴリズムは割愛しますが、平易に説明すると基地局位置情報を用いて、発災前自宅に存在した端末が発災後自宅に存在するのか、県内、県外へ流出したのかという情報を元に人口動態を推定しました。

こちらの推定と元となる端末データは、セキュアな管理環境の中で、位置情報利用許諾を頂いているユーザに限定されたデータのみに行われ、最終的なアウトプットとして個人を特定できないように統計化を施しております。

分析の結果を県庁へ共有しながら、再度ディスカッションを繰り返し、最終的な形として全人口へドコモ把握ユーザを割り戻した形の拡大推計技術*4を用いた統計情報をもって最終的なアウトプットとしました。これがわかったために、劇的な意思決定ができるというわけではないですが、現状を把握し、適切な復旧復興のための打ち手を考えるための一つの重要な材料になったということで、ちょっぴり世の役には立てたかと思います。しかしながら、本取り組みは今後の災害×位置情報活用の可能性を広げた側面もあるので今後の取り組みを通して、胸を張ってがっつり世の役に立ったといえるようにしたいと思います。

会社の力:データ提供までに至るまでの3つの技術環境

ここまで自身の力で事を成し遂げた顔で筆を走らせてきましたが、実際はNTTドコモが持つアセット・環境をフル活用したおかげで前例がない中での発災後の迅速なデータ提供に繋げられました。その過程において多くの組織、社員の方にご協力いただきましたので感謝に代えて、ここに紹介いたします。また、それを下支えしているのは大きく次に示す3つの技術環境です。弊社には高い水準で、データ分析環境、研究開発環境、プライバシー保護のための制度が存在しています。(2年目が生意気なんですが言わせてください)

データ分析環境

今回のダッシュボードの作成やそれにかかわるデータマート・パイプラインの作成はTableauとSnowflakeを用いて行いました。詳細は割愛しますが、弊社(特にDP部)では価値あるデータが誰でも簡単に利用できるデータ利活用環境が整備されており、膨大なデータがあったとしてもやりたいと思ったらすぐに価値を検証できるような環境が存在しています。それにより、新卒で入った当時1年目の社員私であっても1週間足らずで価値の検証が可能となりました。

研究開発環境

多種多様かつ膨大な顧客データを元に、データをAI・機械学習技術をはじめとする最先端技術で社会実装を行うことができる環境があります。今回の自宅内外避難者の推計に関しては顧客理解エンジン docomo Senseを開発されているサービスイノベーション部の冨樫勇哉さん、大澤僚さん、モバイル空間統計の開発を担当されているマーケティングイノベーション部の小林基成さんに技術協力を賜り、目にもとまらぬ速さで技術的課題を解決していただきました。確かな技術力と今までの研究開発の積み上げで今回のデータ提供が可能となりました。

プライバシー保護のための制度

弊社は、お客さまのパーソナルデータを適切に取り扱うための意思決定基準である「NTTドコモパーソナル憲章 」 *5 を制定・公表し、憲章の実効性を担保するための制度としてPIA制度を設けています。今回の場合は特に、今回の場合は特に、今回は位置情報というセンシティブなデータソースを利用しているため、それに応じて必要となる対応をPIA観点から検討し、プライバシーを保護した上での迅速なデータ提供を進めることが可能になりました。また、今回は特にPIA事務局をはじめとする法務部を中心に他の付議内容があったのにも関わらず社会公共性が高く、緊急性が高いという理由で前倒しかつ柔軟なスケジュールでのご対応いただきました。

以上3つの会社の力を紹介しましたが、いずれも高い水準で備えていなければ本件が成立しなかったと感じています。加えて、ご紹介できてはいないですが、本取り組みの中でいろいろな方に既存業務、災害対応業務が忙しい中でも、時間をとっていただき、肯定的かつ協力的な意見や議論を頂くことが多々ありました。社員全体として被災地が困っているなら我々でなにかできることをやろうという、冷静ながらも熱い想いを感じ、私自身もその想いにあてられながら取り組みを完遂することができました。改めて感謝申し上げます。

おわりに

今回の災害を受けて、弊社ではさらなる災害対応の高度化を進めるべく様々な取り組みを行っています。詳細は非公開情報でもあるためここでは紹介しませんが、私も一員となって現在も災害×データの文脈でプロジェクトを推進しています。また、本取り組みに興味持って頂いた全国の支社や行政機関の方、研究者の方との意見交換の機会も頂きながら来る災害について何ができるのかを継続して議論をしています。実は、ありがたいことに古巣である研究室・大学へもディスカッションや講演に伺う機会もあり、日々貴重な機会を頂きながら働いています。

「学生時代の勉強、大学は意味がない」という言説がありますが、少なくとも私のバックグランドは今の私にポジティブな影響を与えてくれていると考えているので、読者さんの内の学生の方向けの発言にはなりますが、今されている勉強や研究が好きなのであれば、社会人になっても、好きだ!やりたい!と言い続けていればなんかいいことがあるかもしれません。また、やりたいと手を挙げる新人に任せてくれる太っ腹な環境がNTTドコモにはあると思います。

私は、学生時代に思い描いていた「情緒的かつ経済的に豊かな日本のまちづくりに貢献する」という野望のスタートラインに早くも立てた気がするので、これからもその実現に向けて精進したく思います。本稿が少しでも、どなたかの後押しになれれば幸いです。

*1:令和6年能登半島地震に伴う各種被災地支援の取組み | お知らせ | NTTドコモ

*2:docomo Sense | 私たちの強み | NTTドコモ マーケティングソリューション

*3:データカタログで伝えられることをより俗的にビジュアライゼーションしたものを私が勝手にカタログダッシュボードと呼んでいます。(いいネーミングがあれば教えてください)

弊社のような大規模な顧客基盤データを“社外”において活用するには、何の課題を解くのかをデータサイエンティストだけで考えるのではなく、社内外のドメイン知識を持った専門家の協力を頂き共に活用場面を検討する必要があります。

誰の何の課題を解くかという課題設定の重要性はデータサイエンスのビジネス利用において教科書的大原則ですが、その課題設定とデータによる解決法を結びつける営みをよりスムーズに行うためには、ドメイン知識を持った必ずしもデータや統計に明るくない専門家たちにこのデータがあったら何ができそうかを限られた時間の中で伝えきり、議論しきることが重要です。

そのための有効なツールの一つがカタログダッシュボードだと考えています。

*4:社会・産業の発展を支える「モバイル空間統計」—モバイルネットワークの統計情報に基づく人口推計技術とその活用—/モバイル空間統計における人口推計技術 | 企業情報 | NTTドコモ

*5:NTTドコモ パーソナルデータ憲章 -イノベーション創出に向けた行動原則- | パーソナルデータ(個人情報など)について | NTTドコモ